東京大学教授 脳研究者 池谷裕二先生絶賛!

多様な読者へ名作文学をぐっと身近にする

革新的な新シリーズ

この記事では、以下の内容をご紹介しています。

・やっぱりおもしろい! 時代を超えて読み継がれる名作文学の力

・多様な読者へ名作文学を届ける~Symbolised Classicsの仕掛け

・教育現場で使える! 充実のリソース集

・【東京大学教授 脳研究者 池谷裕二先生のコメント】

・ボードブックシリーズも!やさしく読める絵文字絵本 Little Cherries

やっぱりおもしろい! 時代を超えて読み継がれる名作古典文学の力

竜巻に家ごと飛ばされ始まる大冒険や、イブの夜、強欲な老人を訪れる精霊たちとの不思議な旅。大海原で巨大なクジラと繰り広げられる死闘……。

思わず感情移入してしまう登場人物や心つかまれる物語、そして普遍的な人間の姿を描き、時代の変遷を経てもなお読み継がれている名作文学。

名作文学は、あらゆる時代でひとびとの想像力と創造力をかきたて、映像作品やミュージカルといった他の芸術形態へと展開していくだけでなく、広く文化的土壌の一部となり多くのひとびとの知識と体験として共有されています。

たとえばスターバックス、と言えば有名なコーヒー・チェーンですが、その名は『白鯨』という文学作品の登場人物から取られていることをご存じでしょうか?

また、<黄色いレンガ道>という言葉を聞けばすぐに『オズの魔法使い』が頭に浮かび、オーバー・ザ・レインボーの歌が心によみがえる人もいるかもしれません。

名作文学の体験とは、同じ社会に生きるひとたちと文化を共有し、新たに紡ぎ直す営みの一端でもあるのです。

とはいうものの、ちょっと読むのは難しいかも……? と敬遠されがちでもあるのが名作文学。

そして読書自体、ハードルを感じる場合も。

そんな名作文学の前にあるさまざまな障壁を減らし、その面白さや文化としての豊かさを多様な読者に届ける革新的なシリーズが英国で誕生しました。

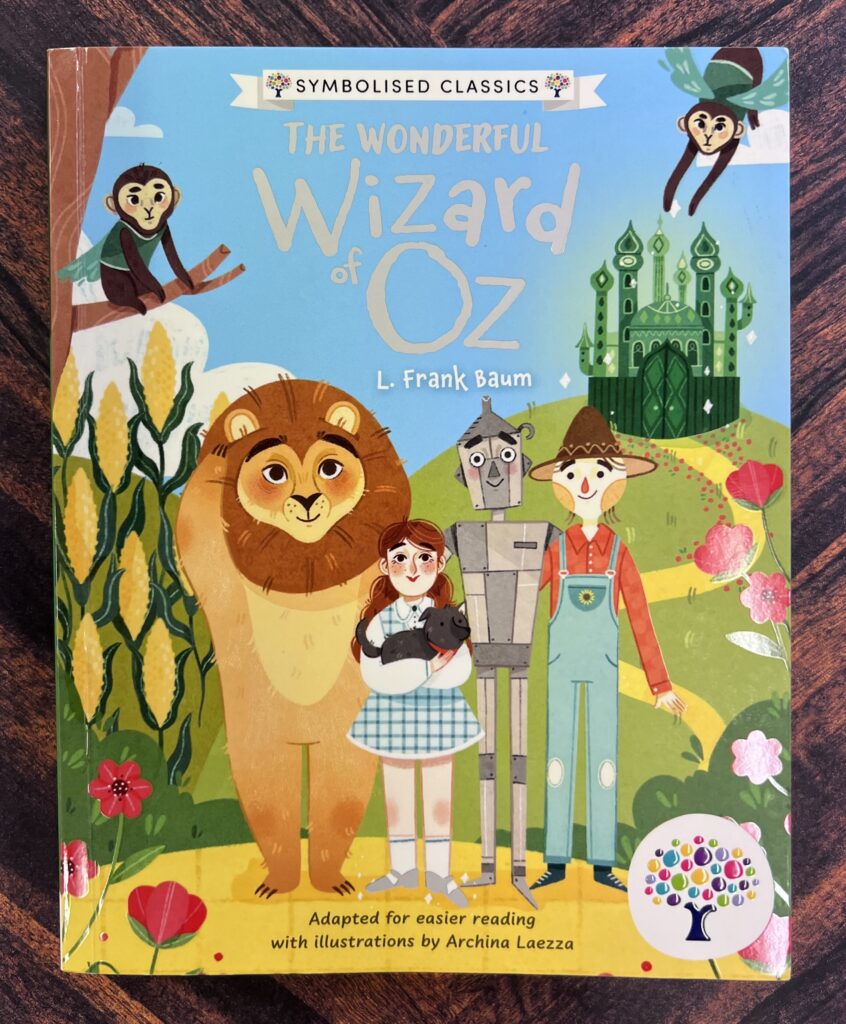

その名も「Symbolised Classicsシリーズ」。

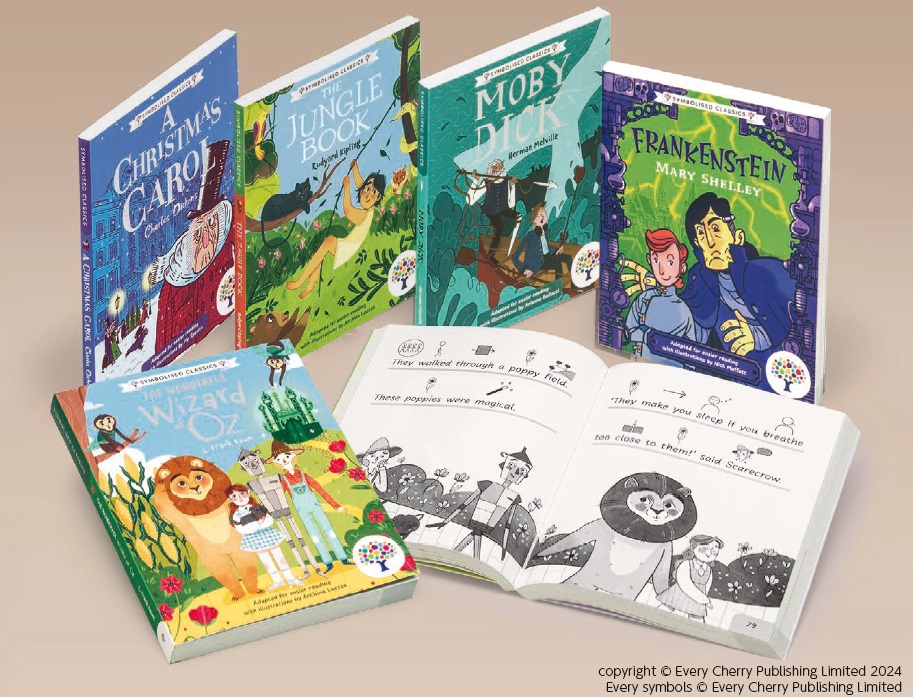

英国の特別支援教育の観点から設計されており、平易で明瞭な短い英文テキスト、わかりやすいイラスト、そしてその名前にSymbol(シンボル)とある通り、絵文字を使用。多様な読者を手助けし、読書の楽しさを知ってもらうことをめざしたシリーズです。

出版しているのはEvery Cherry社。

2024年5月に設立されたフレッシュな出版社で、多様な読者が読書を楽しめること、子どもの本の世界をよりインクルーシブなものにすることを志し、さまざまな画期的な試みが評価されて同年にはPeople of Publishing Award (出版協会) を受賞しています。

多様な読者へ名作文学を届ける~Symbolised Classicsの仕掛け

本シリーズにある、読書を手助けするさまざまな仕掛けとはいったいどんなもの? ここで、そのポイントをもう少し具体的にご紹介します!

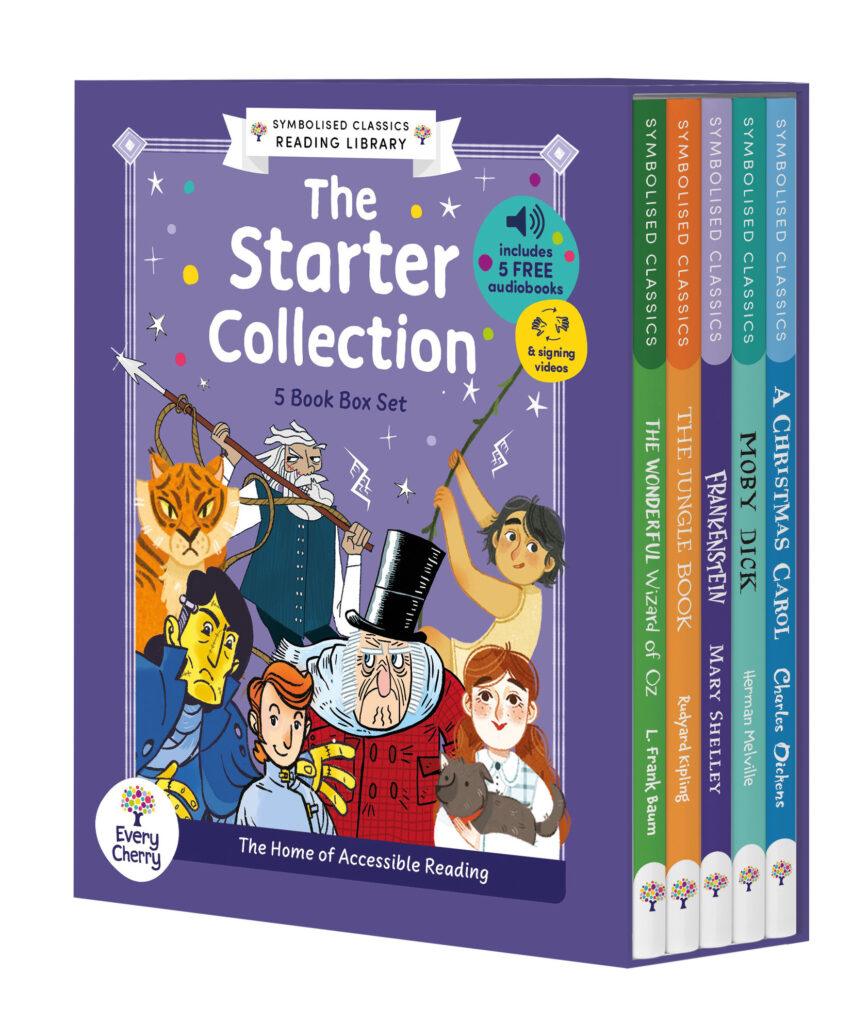

絵文字付き やさしく読めるはじめての名作文学

- The Wonderful Wizard of OZ(オズの魔法使い)

- Frankenstein(フランケンシュタイン)

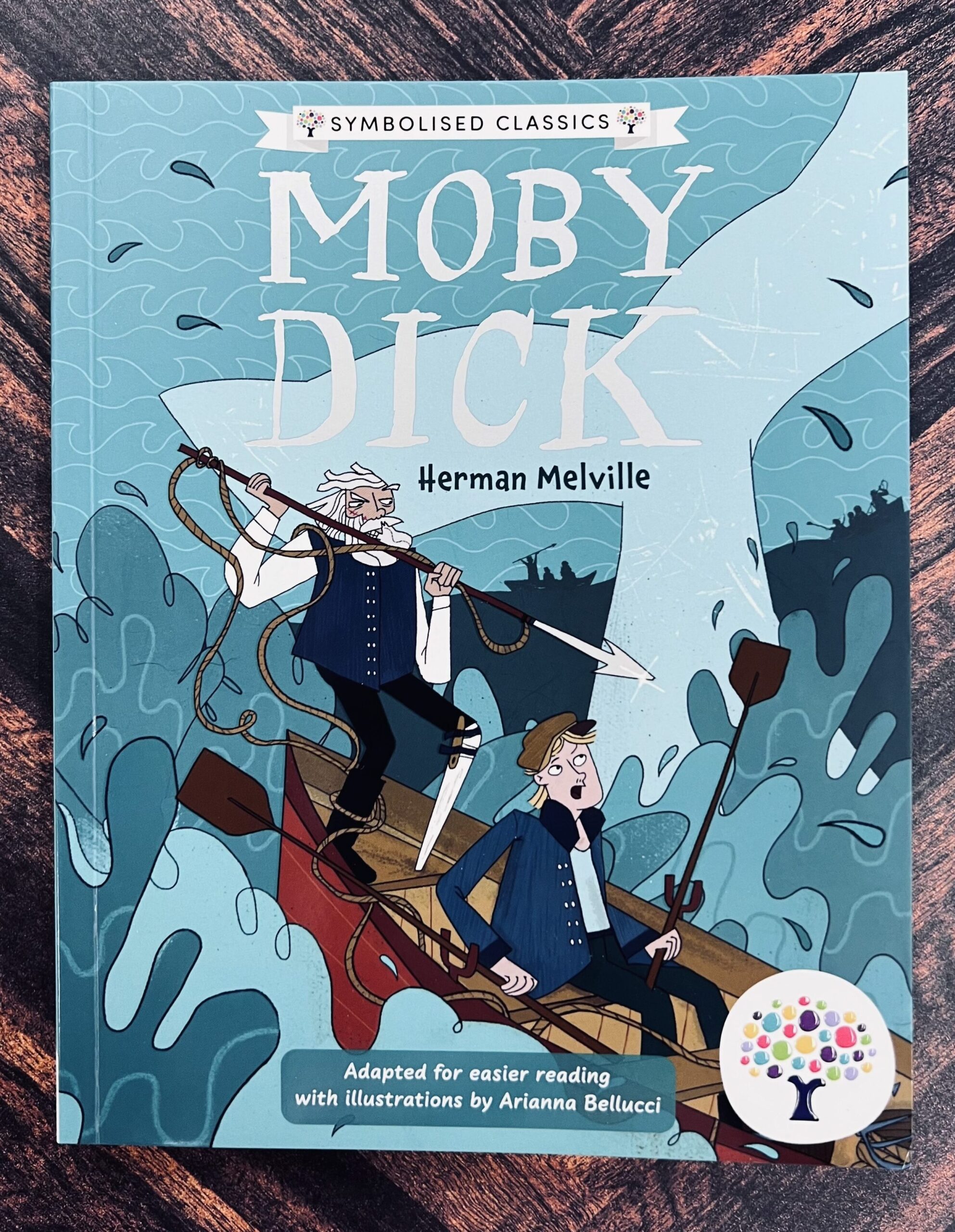

- Moby Dick(白鯨)

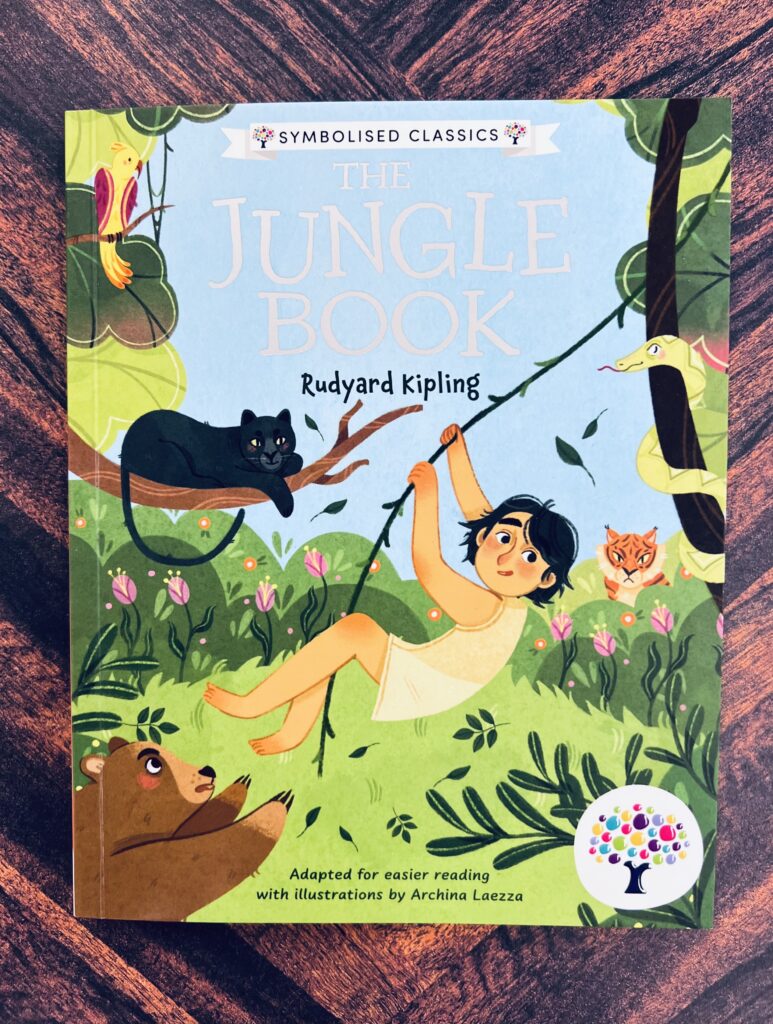

- The Jungle Book (ジャングルブック)

- A Christmas Carol(クリスマス・キャロル)

① QRコードから手軽に楽しめる! サイン動画と 2種類の声のオーディオブック

本を開くとまず目に入るのは、見開きにある二種類のQRコード。

スマートフォンで読み込むと、ひとつは身振りサイン(マカトン)の動画ページに、もうひとつはオーディオブックのページにリンクされています。

サイン動画が提供されていることがまず非常に革新的ですが、ここではオーディオブックを再生してみました。

女性の声による少しゆっくり目の朗読が前半に。男性の声による通常のスピードの朗読が後半に入っており、好きな方を選ぶことができます。

耳で英語の発音を確認できる! これは英語を勉強したい読者にも大変ありがたい機能です。そして、この本で読書をすすめるとさらにその重要性がわかってきます。

② シンプルで親しみやすいイラストが理解をサポート!

次にあるのは登場人物の紹介ページ。

各人物のイラストと名前のみが掲載されているのですが、親しみやすいイラストで描かれたキャラクターは個性がはっきり描き分けられており、工夫を感じます。若い読者であれば、服装やヘアスタイル、その表情などに興味を惹かれるかもしれません。

さて、ここでオーディオブックを同時に聴いていると、<人名の発音>がわかり非常に助かります。さらに音声によって聴覚から、イラストによって視覚から、双方から人名が頭に入ることで、よりキャラクターの輪郭がはっきりし、覚えやすいと感じました。各人物のイラストは、本文では絵文字として使用されています。

登場人物たちの前にはいったいどんな物語が待ち受けているのか? イラストをじっくり見ているうちにお話を知りたいという気分も徐々に高まってきます。

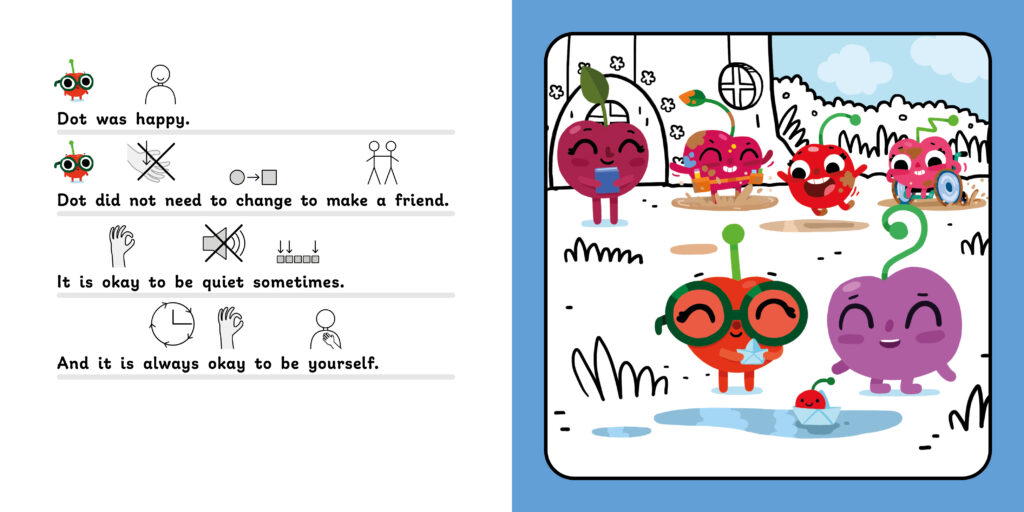

③ 絵文字がテキストの理解を手助け!

いよいよ本文を見てみましょう!

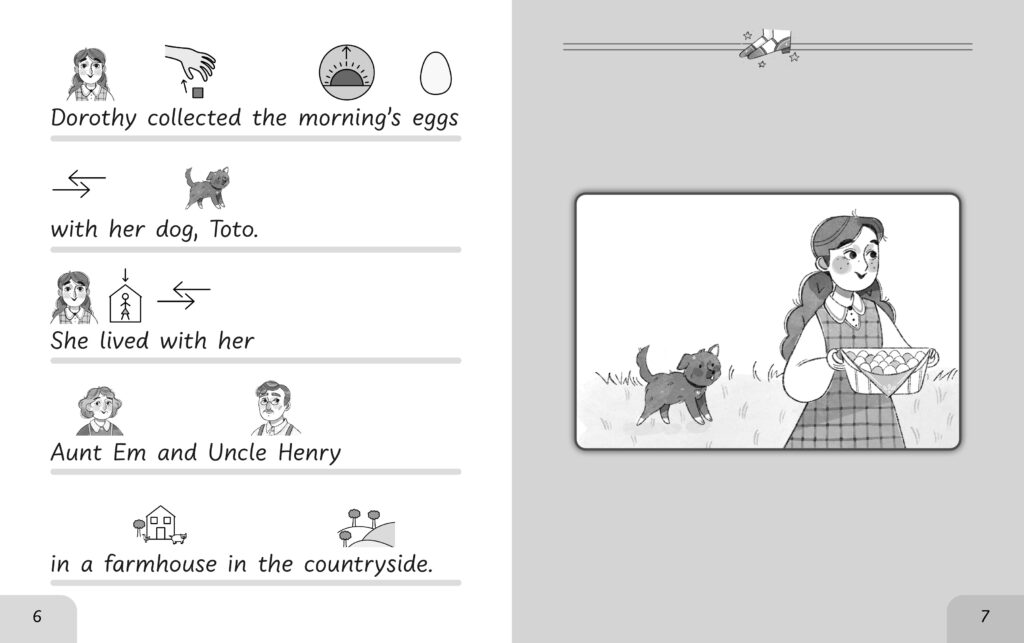

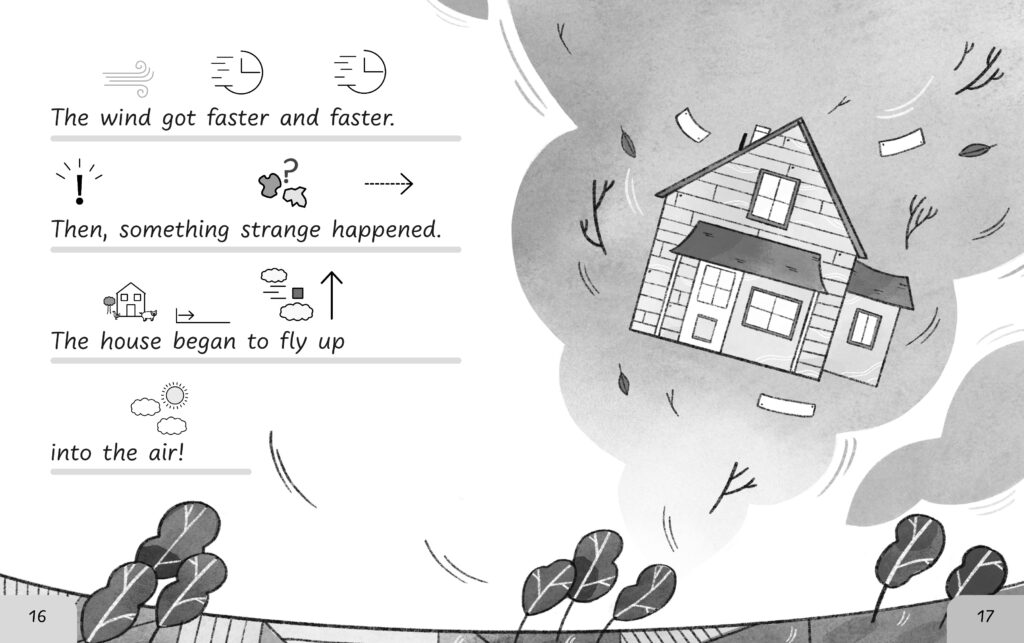

見開きの左頁には短いテキストと絵文字、右頁には大きなモノクロイラストがあるという構成です。

右頁のイラストは物語の場面をわかりやすく描いており、イラストを見るだけで英語を読まなくてもなんとなく話の筋を想像することができます。

左頁の英語のテキストはそれぞれ非常に短く、難易度の低い単語でつづられた易しいもの。

そして、本シリーズの最大の特徴である絵文字が併記されています。

絵文字があることでまず書かれていることの意味がなんとなくつかめ、テキストを読んで理解する大きな手助けとなっていることがわかります。

英語を学びたい読者の場合、わからない単語はまず絵文字を見て推測することができ、より記憶に定着しやすくなる仕掛けともいえます。

代名詞にも人物や対象物の絵文字が添えられているので、一体なにを指しているのかが簡単にわかります。

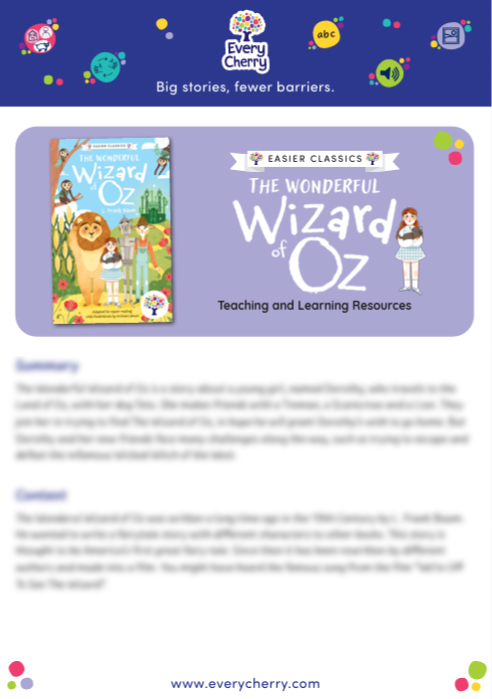

④ 教育現場で使える! 充実のリソース集

出版元であるEvery Cherryは、長年教育現場に携わってきた元教師の経歴を持つ方が立ち上げています。

公式サイトで非常に実践的な教師向けリソース集を提供しており、本を教育現場で活用したい場合には参考にすることができます。

表紙のイラストやタイトルからわかることを分析して話し合う、事前のディスカッションの設問例や、登場人物の性格を表現するワード・バンクづくりといった、物語の内容を踏まえながら実践するアクティビティの例、読み終わった後のディスカッションの設問例などが豊富に紹介されています。

以上、紹介してきた本シリーズの特徴は、英語学習にも最適と思われる点が多々ありました。英語を読むとなるとちょっと身構えてしまったり、苦手意識があったり――そんな場合でも、イラストや音声、そして推測や想像力を喚起させる絵文字といった多方面から英語にアプローチできる仕組みは、英語読書のハードルをぐっと下げ、さらには世界の名作文学の入り口へといざなってくれます。

これらの仕組みがどのように読者を手助けするのか、また、本書の革新性について、脳研究の専門家である池谷裕二先生がコメントを寄せてくださいました!

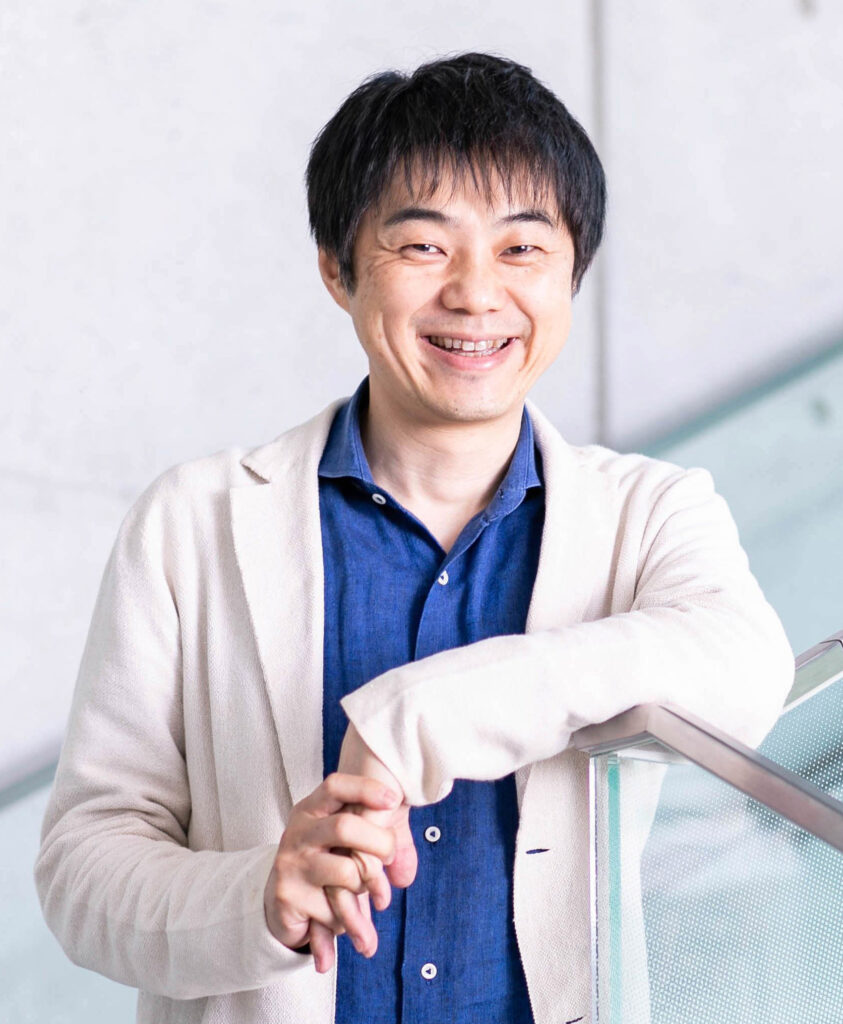

東京大学教授 脳研究者 池谷裕二先生 のコメント

~言葉の壁を越え、誰もが文学の世界に浸れる革新的な文学入門書シリーズ

読書とは、人の知性と感情を揺さぶり、世界を広げる豊かな体験です。しかし、読み書きに困難を抱える人々にとって、その喜びは遥か遠いものになりがちです。英国発の『Symbolised Classics Reading Library』は、そんな障壁を打ち破り、誰もが文学の世界に浸れるよう工夫された画期的な書籍シリーズです。このプロジェクトの理念に感銘を受け、本の推薦を依頼された際、私は迷うことなくお引き受けしました。

本シリーズの特筆すべき点は、認知心理学や学習科学の知見に基づき、多様な読者へ寄り添う設計がなされていることです。

簡潔で明瞭な英文は、言葉の壁を感じさせず、物語の核心へと誘います。さらに、文意を補完する絵文字、豊かなイラストが視覚的な手がかりとなり、読者は言葉の枠を超えて物語を追体験できます。これは、言語情報と視覚情報を同時に提示することで記憶と理解を深める「二重符号化理論」を巧みに応用したものです。加えて、QRコードによる音声やサイン動画へのアクセスは、多様な感覚を刺激するマルチモーダル学習の理想を体現しています。

私たちの脳は、文字情報を処理する際、複数の領域が複雑に連携します。しかし、その連携がスムーズにいかない場合、読書は苦痛を伴うものになりかねません。本書は、そのような困難を抱える人々の脳内プロセスをサポートし、学習のハードルを下げる工夫に満ちています。たとえ英語がわからなくても、絵文字から物語を推測できる点は、読者の推論力と想像力を刺激し、知的好奇心を掻き立てます。特に、特別支援教育(SEN)の視点から綿密に設計された本シリーズは、学びの機会に恵まれなかった人々に、新たな可能性の扉を開く力を持っています。

本シリーズは、現代日本の教育現場が抱える課題にも一筋の光明をもたらします。グローバル化が進む現代において、英語は避けて通れない必須科目です。同時に、国籍、母語、文化的背景が異なる子どもたちが同じ教室で学ぶ機会が増えています。多様なバックグラウンドを持つ子どもたちが、共通の教材を通して学び、相互理解を深めるためには、本書のような、包括的で柔軟性の高い教材が不可欠と言えるでしょう。

また、本シリーズは、文学作品への素晴らしい入門書としての役割も担っています。ディケンズの『クリスマス・キャロル』に登場する、迷える魂を導く精霊たち。メルヴィルの『白鯨』が織りなす、大海原を舞台にした壮大な人間ドラマ。世界文学の金字塔を、誰もが親しみやすい形で提供することで、読者の知的好奇心を刺激し、文学への扉を開きます。これは、認知心理学で重視される内発的動機づけを高める上で、極めて重要な要素となります。

『Symbolised Classics Reading Library』は、まさに現代における読書と学習の在り方に一石を投じる、革新的な試みです。数多の洋書の中からこのシリーズを選び抜き、日本に紹介しようとした選者の慧眼には、敬服の念を禁じ得ません。この本が、日本の子どもたち、そしてあらゆる世代の人々の手に渡り、それぞれの人生を豊かに彩ることを、心から願ってやみません。

池谷裕二:

1970年生まれ。1998年に東京大学にて薬学博士号を取得。2014年より現職(東京大学薬学部教授)。

専門分野は神経生理学で、脳の健康について探究している 。また、2018年よりERATO脳AI融合プロジェクトの代表を務め、AIチップの脳移植によって新たな知能の開拓を目指している。文部科学大臣表彰若手科学者賞(2008年)、日本学術振興会賞(2013年)、日本学士院学術奨励賞(2013年)などを受賞。著書に『海馬』『進化しすぎた脳』などがある。

『脳には妙なクセがある』が啓文堂大賞(2014年)、『夢を叶えるために脳はある』が小林秀雄賞を受賞(2024年)。

絵文字ボードブック・シリーズも!

やさしく読める! 絵文字ボードブック絵本 Little Cherries

さて、同じような工夫のされたシリーズで絵本を読んでみたい、という読者におススメな本を最後にご紹介いたします。

ハッピー・ヒルズ・オーチャードに暮らすチェリーたちが登場する、絵文字絵本<リトル・チェリーズ・シリーズ>です。

絵文字付き やさしく読めるはじめての英語絵本

- Pip’s Big Secret(ピップの大きなひみつ)

- Pluck Asks for Help (プルック、助けをもとめる)

- Dot Finds a Friend (ドット、ともだちを見つける)

- Drupe’s Busy Day (ドゥループの忙しい日)

- Crabby Calms Down (クラビー、おちついて)

- Chummy Asks First(チャミー、はじめにきいて)

こちらも名作文学シリーズ同様、QRコードから簡単にアクセスできる、サイン動画と英語朗読が付いています。こちらの朗読は男性のみですが、BGM付なためより楽しい雰囲気です。

シンプルかつカラフルなイラストは表情がわかりやすくキャラクターの気持ちがよりはっきりと伝わってきます。絵文字付きの短いテキストで、チェリーたちの日常風景が描かれます。

このシリーズの特徴はなんといっても個性豊かで多様な登場人物たち。

とっても内気で、静かに本を読むことが好きなドット。

自分でも理由がよくわからないけれどすぐ怒ってしまう、怒りんぼのクラビー。

他のだれかのため、つい頑張りすぎてしまうドゥループなどなど……。

見た目も性格もそれぞれ違うチェリーたちが、仲間との関わりのなかで自分の気持ちに気づいたり、自分も友だちも尊重するためにはどうすればよいのかを発見していきます。

自分らしくいていいんだよと、読み手をふわりと包みながら、生きていく上でとても大切なことを楽しく教えてくれる絵本たちです。

公式サイトには、こちらの絵本の使い方リソースも紹介されています。

両シリーズは 2025年度 英語の本棚カタログに掲載中です!

(24ページ、約15MB)

【New!】集まれ、世界のことば!世界のえほん!多言語えほん

【New!】集まれ、世界のことば!世界のえほん!多言語えほん  直営店一時閉店に寄せて~お店じまいのご案内

直営店一時閉店に寄せて~お店じまいのご案内  世界が恋したイメージの魔術師~早世の天才絵本作家、エロール・ル・カインの作品世界が蘇りました!

世界が恋したイメージの魔術師~早世の天才絵本作家、エロール・ル・カインの作品世界が蘇りました!